かつてプレパパだった自分といつか将来の自分へ伝えたいこと

人の親になってから、早いものでもうすぐ10ヶ月が経とうとしている。

最近は、ひょんなことからお声がけをいただき、札幌市でパパ向けの育児支援事業を立ち上げようとしている方々をお手伝いすることになった。

以前、育休から復職する際に記したような、自ら試行錯誤した結果も踏まえて、ぜひ他の誰かの助けになることができれば、という思いからである。

十月十日を経て出産に至る女性とは異なり、男性は子どもが産まれたあとの夫婦関係・生活・人生観などへの変化を実感するのが、どうしても周回遅れになりやすい。

これを焚き付けるための両親学級なども、実態としてママ中心に構成されたり、当日のスタッフも女性助産師が中心となるため、パパが主体的に参加しづらい空気もあるのかもしれない。

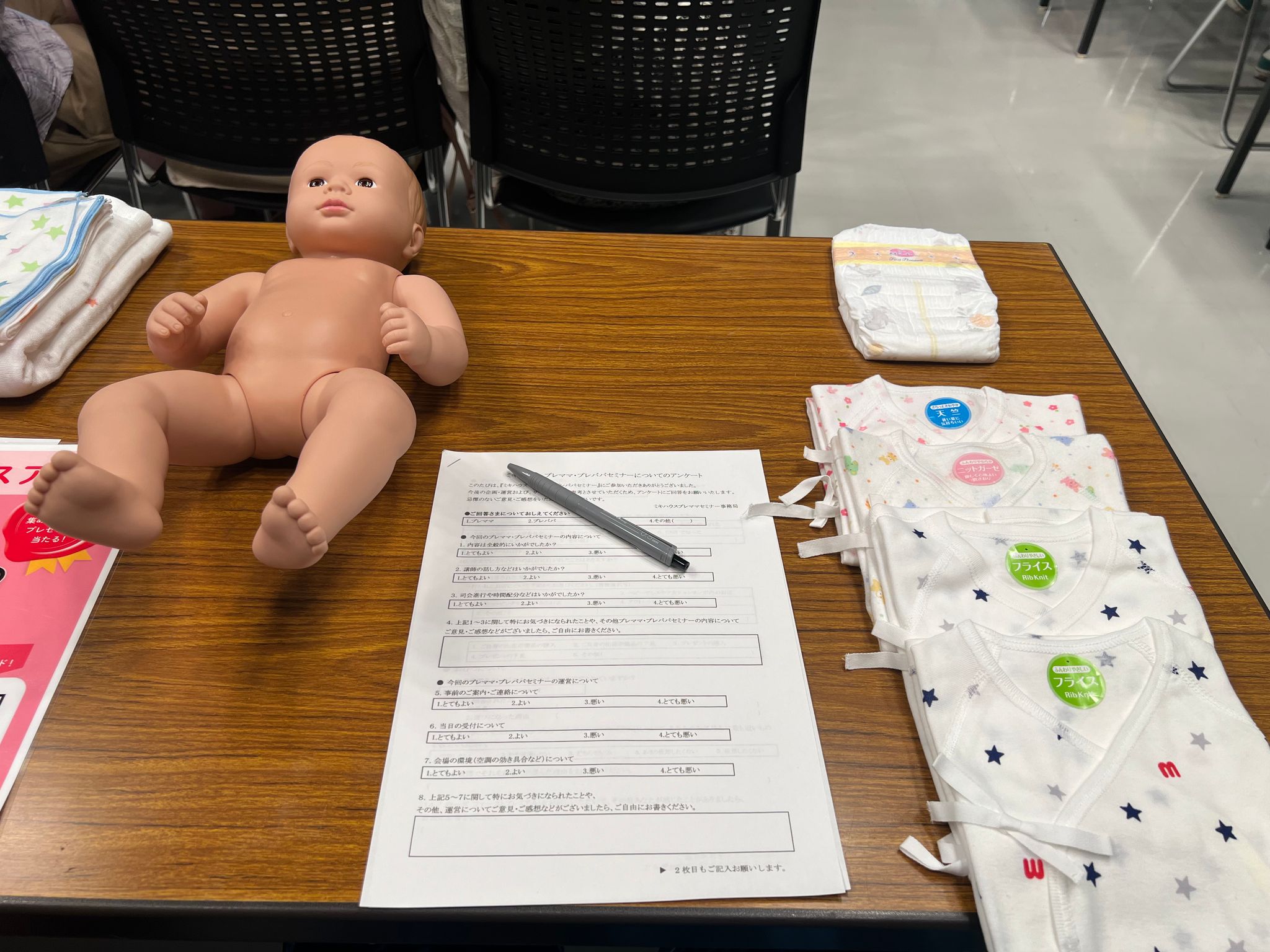

かく言う僕自身も、以前に某子供服ブランドが主催するプレパパママセミナーへ参加したことがある。

貴重な土日開催にも関わらず、理由は様々であろうが男女ペアで参加している人が半分、残り半分は女性ひとりの参加のように見受けられた。

そうした背景から、育児経験のあるパパが会場に居るだけでも出来ることはあるであろうと、まずは当日のスタッフとして招集された次第である。

また、僕自身も悩まされ、先の体験記でも触れたように、パパへのメンタルケアは未だに社会的な認識が薄い。

生後数週間での黄昏泣きを繰り返す娘をあやしていると、自分がどんどん落ち込んでいるのがわかった。 気がつくと食欲もほとんど無くなっており、何を食べても味がしなかったり、以前は何を楽しみに生きていたのかも思い出せなくなっていた。

抱っこしながらふと涙が出てきたり、日が短く寒くなった夕方に、近所を暗い中徘徊するようになってしまった。 毎日が同じことの繰り返しのように感じたり、常に気を張り詰めていたり、太陽の光を欠乏して札幌に引っ越したことを後悔もした。

自分は子育てに向いてない駄目人間だったのかもしれない、と本気で思っていた。

少しでも先の楽しみをマイルストーンに毎日をこなす一方で、目の前の娘の成長に目を向ける余裕を持てなかった。

もちろん、僕自身が弱く根性の無い人間であることは、決して否定しない。

ただ、職場や友人関係から一時的に離れることで孤立感を感じたり、気軽に家から出かけるのすら難しい状態へ寝不足が続くのだから、男女問わず抑うつ状態になってしまうのは、無理もないと思う。

追い打ちをかけるように、そんなパパを取り巻くのは、”男性の産後うつ”というフレーズ自体すら、SNSでは言葉狩りにあってしまうような世間である。

育休取得や子育てに積極参加するパパが増えているとはいえ、ママに比べると母集団の規模が小さいというファクトが存在する以上、他のパパとの接点や相談のネットワーク効果も、相対的に小さくなってしまう。

こうした現実を前に、僕自身も何かしらの形で、他のパパをサポートする必要性を感じている。

さらに言うと、産後は忙しさから夫婦で話し合う時間が必然的に不足しがちで、家事育児の手順・水準・役割分担について、擦り合わせることが難しい。

すると、長い時間をかけて自らの身体を持って産後の生活をシミュレーションしてきたママに比べ、パパがどうしても「手伝う側」「後方支援」「脇役」に陥ってしまいやすい。

これらを防ぐために、文字通り人生が一変してしまうような出来事を迎えるに当たって、僕自身が事前に知っておきたかった心構えがいくつか存在する。

そこで今回は、もうすぐパパになって10ヶ月が経つ現在の自分から、かつてプレパパだった自分に向けて、最近ようやく分かってきたこと、いまだからこそ伝えておきたいことを述べていく。

いずれにおいても、抽象的な問題意識から始まっているが、それでも多少は行動に移しやすい具体的な内容も記したつもりである。

また僕自身、これからも怒涛の毎日を過ごすことになるが、何か迷ったり腹が立ったときに、将来何度でも読み返すべき文章にもなっている。

理想と現実の間について、根気強く話し合うこと

夫婦異なる人間同士が、お互いに初めての重要イシューに取り組むのだから、何かしら拠り所やお手本が存在したほうが、意見をすり合わせやすい。

それすなわち、睡眠や食事に関して記された書籍であり、各所サポートいただける小児科医や助産師からの言葉である。

しかし、それらはあくまでマスの事例を俯瞰して捉えた理想であり、個性豊かな子を眼の前にした現実とはギャップがある。

母乳・ミルクを飲むタイミングも量も、寝る時間も、離乳食やハイハイなどの発育も、結局のところ個人差が大きく、本に書いてある先人のアドバイスは話半分にしたほうがいい。

また、Day1から産院で子どもに向き合っているママは、助産師の意見をすぐに自分で取り入れて実行できる、というかその姿勢が求められる。

一方で、退院後に母子を家へ迎えてからスタートを切ることになるパパは、例え何か意見を持って行動に移すとしても、まずはママの承認が必要なことも多い。

なぜならば、ママの立場に立ってみると、ある程度の経験値を得て退院したタイミングにおいて、急に初心者から手出し口出しをされることは、決して心穏やかではないためである。

とはいえ、産後ママの体力・精神状態を考えると、必ずしもママの決定や行動が正しいとも限らない。

このような理想と現実の間にある大きなギャップだったり、パパとママが持つ権限や情報の非対称性に納得感を持てるかどうかが、早い段階での大きな分岐点となる。

これを埋めるためには、都度都度根気強く話し合うしかない。

そして、それは慢性的な疲労と寝不足状態の中で行われることとなる。

話し合いはうまくいかなくて当然だ、でも続けるしかないのだ。

時にどうしても、理不尽に感じる瞬間はあるかもしれないが、それを乗り切るのために次の心がけも必要だ。

家族で過ごす日常を、長期目線で捉えること

家事にしろ仕事にしろ、自分は要領が悪い方の人間ではないと、なんとなく認識していた気がする。

そんな自分でも考えられる限り、ひたすら要領良く稼働している前提で、ようやくなんとか回るようになるのが、産後しばらくの日常である。

恐らく、人生で一番大変な時期かつ最大の山場なのかもしれないし、同時に一番楽しい時期かつ最大の幸福なのかもしれない。

後にならないとわからないことだけど、これまでの人生の数々のイベントよりもずば抜けて、記憶に残る実感は持てるはずだ。

パパもママも子どもも、何かしら失敗はするだろうし、ましてや0歳児にしつけは通用しないので、全部笑って受け入れるぐらいでちょうどいい。

だから、たとえどんなことが起きたとしても、その出来事を短期で評価してはならない。

きっと子育ては長いようで短く、特に新生児の辛い時期はあっという間に過ぎてしまうし、月齢が進むにつれて手が離れることも明らかで、同時に寂しくもなる。

もっと先を見据えると、子育てが落ち着いた後も人生は長く続くのだから、その時に妻と仲が悪くなっているのも避けたい。

忙しくて目の前の短期目線になりがちな、家族で過ごす日常について、その時間軸を目一杯引き伸ばした上で、自分だけでなく家族全員を俯瞰して捉えるべきだ。

そして、いまこの瞬間に自分は何を優先して、どう立ち振る舞うべきかを考えると、細かいことも気にし過ぎることはない、と気づけるはずだ。

子どもがいると夫婦はぶつかる、けれど同じ方向も向けると信じること

育児が始まると、しばらくは寝不足が続いたり、離乳食をうまく食べなかったりと、何かと余裕が無くてイライラしていることが多いはずだ。

仮に夫婦一方がそうでなくても、もしかするともう一方は限界を迎えていて、相手に配慮する余裕はないかもしれない。

まず前提として、パパもママもお互いに、相手のその状態自体を責めないことだ。

自分自身がその必要性を身を以て知っていて、何かを心がけるだけで改善できるならば、とっくに解決している。

明らかに、物理的に無理、なのである。

極端に言えば、お互いに自分のほうが冷静だしロジカルである、と思っているかもしれない。

しかし、実はどちらもそうでない場合がある、という意識を持つべきである。

自分自身を客観視するのは難しくて、静かな旅館に籠もったり滝行でもしない限り、育児に追われる生活を送っていると、その難易度は最大である。

だが見方を変えて、相手も同じ状況であると思えば、許せることも出てくるはずだ。

古今東西、異なる人間同士なのだから、意見は必ずぶつかる。

いつもどちらかが正しくて、どちらかが間違っている、なんてことは有り得ない。

嬉しいこととして、子どもができると夫婦それぞれの中でも、人生の目盛り・ゴール・アウトカムが明確になっていく。

良い大人なのだから、これまで各々の価値観や時間感覚で生きてきたし、生涯完全に重なることはないかもしれないが、そこに新たに子どもという軸が共通して加わるのだ。

それを拠り所として、何かが少しでも重なっていれば、時にぶつかっても少しずつ、同じ方向に向かって歩き出せるはずだ。

ずっと同じ家にいると喧嘩する、けれど育休には価値があること

子どもを迎えての生活においては、常に人手が足りない状態がしばらく続く。

そのため、どれだけ手があっても余ることはないので、育休は取った方がいい。

ただし、家族全員が家にいる状態は想像よりも過酷である。

どんなに仲が良くても、24時間一緒に過ごしていれば、必ず喧嘩はすると思ったほうがいい。

そして夫婦喧嘩になったときは、たとえどれだけ理不尽であると感じたとしても、パパ側が下手に出たほうが、結果まだマシなことが多い。

前提、ママは出産までに大きな不便や負担も強いられているのだから、それらを加味して考えると、当面は夫婦平等なんてあり得ない、と理解できるはずだ。

退院後の家事も育児も、パパがやり過ぎくらいでちょうどいいバランスに近づいていく。

夫婦ともに疲労状態であれば尚更、育児でも家事でも、何か相手のやり方を指摘すると、一方的に「責められた」と受け取られかねない。

裏返しとして、相手に任せるだけで主体性を発揮しなかったり、話し合う姿勢を見せないと、「協力していない」と思われてしまう。

結局この狭間で、毎日うまくバランスをとっていくしかない。

そもそも人間の子育てとは本来、夫婦だけではない、集団で取り組んできたものだ。

たとえどんなにぶつかっても、決して母子を孤立させてはいけない。

ましてや、妻を家庭だけに閉じ込めてはいけない。

育休は、その目的を果たすための重要な期間として位置付けて、きちんと母子に寄り添うべきだ。

ポジティブなこととして、人間は不思議なもので、育児はやらないと益々やらなくなる。

逆に主体的に関わるようにすると、分泌されるオキシトシンの効果もあってか、子どもにも愛着が沸いても益々やりたくなる。

改めて、人間は所詮ホルモンの乗り物なのだと、つくづく感じるものである。

育休は、そのようなホルモン分泌ひいては愛情構築をするための重要な期間として、一生の複利となる価値があるはずだ。

家事も育児も仕事も、あらゆる工夫と休息を意識し続けること

子どもがいてもいなくても、家事には何かしらの段取りが存在する。

そして、子どもが産まれて忙しくなってくると、たとえ工夫を凝らしても土台から大きく変わる、という心構えをしたほうがいい。

振り返ってみると、いくら事前にシミュレーションして空気清浄機・フロアマット・ベビーベッドを用意したとしても、いざ始まると炊飯器・フライパン・ロフトベッドなど、子育てには間接的でも買い足した家具家電は数多い。

実際の動作についても、常に家庭全体のボトルネックやリードタイムを意識して組み立てる必要がある。

クリティカルパスを優先して動いて、マルチタスキングできる事は並行してこなす、要はプロジェクトマネジメントと同じである。

たまに夫婦で役割をスイッチしてみると、相手の視点がよく分かるようになるし、自分の動きにもフィードバックがかかるのでオススメだ。

また、育児が一段落する深夜、疲れ果てた妻がソファでスマホをいじってると、「早めに寝たらどうか?」と声をかけたくなる。

しかし、それは必ずしも正解ではない、なぜならば身体だけでなく、心の休息も必要だからだ。

育児とは、身体と心、両方の消耗戦である。

だからこそ、睡眠のように他人の目に見える形で休息を取っていなかったとしても、時にダラダラ過ごすことを互いに許せるリスペクトが大切だ。

仕事についても同様で、実は育児を主体的に行っている状態と、業務をバリバリこなしている状態は、水と油すこぶる相性が悪い。

仕事は闘争モード、すなわちテストステロン優位となる。

育児は親密モード、すなわちオキシトシン優位となる。

育児中の男性は、テストステロンが低下しやすく、オキシトシンが上昇しやすい、とされる研究もあるらしい。

繰り返すが、人間は所詮ホルモンの乗り物なのだから、結果仕事と育児はどうしても多少トレードオフになってしまう。

だからといって、それを言い訳にしてパフォーマンスが落ちてしまうのも、プロフェッショナルとしてはよろしくない。

疲れていても、筋トレやランニングを続けること、朝の集中できる時間に頭をフル回転させること、なるべくよく食べてよく寝ること。

まだこれくらいしか心がけられていないが、今後も限られた時間で最大限の成果を出すために、工夫をし続けることだ。

結びに

偉そうに綴ったが、僕自身いまも毎日24時間これらを心掛けていられるかというと、そうではない。

娘はまだまだ小さいので、相変わらず毎日大変だし、妻との言い争いも無いわけではない。

繰り返すが、この文章はプレパパだった過去の自分と、何度も読み返すであろう未来の自分に向けて書いている。

大変なことが多いけれど、幸せなことがそれ以上に多いのが子育てだ。

いつか僕が死ぬ時に思い出すのは、ある日変わらず娘をベビーベッドに起こしに行くと、「あーパパだー!」という表情で初めて笑いかけてくれた瞬間だと思う。

今年の夏に迎えた、初めての僕の誕生日、娘が甘いケーキに触れられる前に、数秒で撮った写真を一生かけて、何千何万回と眺めると思う。

どんどん歳を重ねる身ではあるが、いくら持病のヘルニアが悪化して腰が痛んでも、娘が求める限り喜んで抱っこすると思う。

子育ては、本当に素晴らしい。

僕はパパになれて、本当に幸せ者だ。